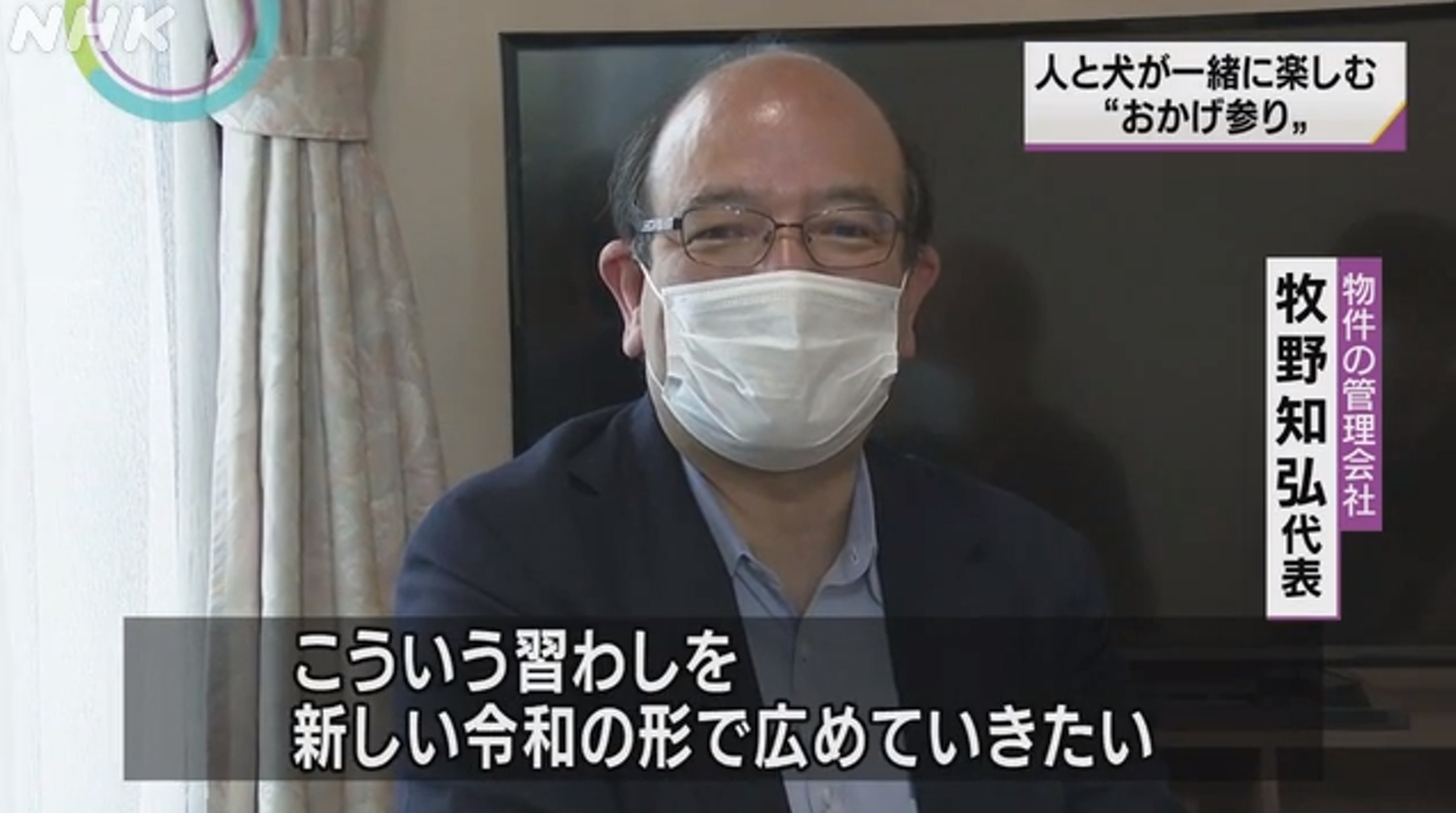

家族での束の間の古民家暮らし

東京在住の私たち4人家族(夫婦と子ども2人)が選んだのは、岐阜県・飛騨高山での古民家暮らし。「渡り鳥ハウス_上宝」と「渡り鳥ハウス_江名子」の2箇所に滞在し、地域の方々との触れ合いや田舎暮らしを満喫しました。母・R子がその様子をお伝えします。

渡り鳥ハウス_上宝

渡り鳥ハウス_江名子

当日の滞在前から温かなおもてなし

「高山の魅力を知ってもらいたい!何かしてあげたい!」という熱い想いを持っているアンバサダーの金住さん、コンシェルジュの櫻井さんに滞在前から、連絡・やりとりをしていただきました。「いつくるか?」「何をしたいか?」「どんなスポットを訪れたいか?」などの質問を行い、現地ならではの知識を活かして過ごし方の提案をしてくださりました。

こうした事前のやり取りから温かなお出迎えムードが伝わり、ご家族も「すーっと、田舎のなかに入っていけた。自分の田舎ではないけれど、ここに居て良いんだ」という気持ちになることができました。

飛騨高山の渡り鳥ハウスに行ってみて

いざ、滞在当日。まずは、金住さんと櫻井さんからハウス内の設備の使い方や、建てた経緯までしっかりと説明がなされ、私たちは「へぇー」「ふむふむ」と頷きながら話を聞いていました。ただ単に鍵を渡されるだけでではないんです笑。また、wataridoriサポーターである現地のまんま農場の小林さんのお母様とそのご友人(80〜90歳のおばあちゃんたち)がランチを用意して、おもてなしをしていただきました。特に美味しく感動したのは、「干し柿の天ぷら、赤かぶの葉っぱの炒め物、小さなころいもの煮っころがし」のメニュー。干し柿を天ぷらにするというアイデア、普通は捨ててしまう赤かぶの葉っぱを、塩漬けしていつでも使える保存食にしたり、畑に残った小さなころいもを捨てずに集めて使ったり、食材を無駄にしないことに感銘を受けました。お肉もお魚もないけれど、こんなに贅沢なご飯がある、これが田舎・農業をされている方々の魅力なんだなと感じました。

子どもたちを変えたおばあちゃんたちとのふれあい

子どもたちがとても喜んだのは、生活倶楽部メニューの中の「レンコン堀」。コンシェルジュの櫻井さんが教えてくださり、昼食時にはまたまた80〜90歳のおばあちゃんたちがおもてなしをしてくれました。レンコンの効果なのか、おばあちゃんたちの肌はとてもツヤツヤでハリがあって、羨ましくなるほど。とても元気でパワフルで、キラキラとしていました。

中学生・小学生になる子どもたちも普段は成長段階の恥じらいもあってか、積極的なお手伝いをしないのですが、私が「おばあちゃん達、荷物運ぶの大変そうだから手伝ってあげて」と声をかけると、すぐさま駆け寄り、お手伝いをしました。これにはおばあちゃん達も大喜び、私自身も驚く変化が起きたと嬉しかったです。東京では体験することのないおばあちゃん達と過ごす日々が、「お昼を作ってくれた分、何かお手伝いで返さなきゃ!」という気持ちにさせてくれたのかもしれません。夫婦ともども、そのような光景を見て、とても温かな気持ちになれました。

「渡り鳥ハウス_上宝」で味わう炭の素晴らしさ

「渡り鳥ハウス_上宝」には囲炉裏があり、そこで使う炭にとても感動しました。地元上宝で作られら炭で「宝炭」といい、輸入品と違い日持ちも良く、炭の密度が高いために火力がすごく強いそうです。東京でも火鉢がある方や囲炉裏がある方のご自宅に配って回りたいと思ったほどでした。皆さんにも、地元名産の「宝炭」を使用した「渡り鳥ハウス_上宝」囲炉裏の火のぬくもりを是非体験していただきたいです。

高山でのwataridori生活を終えて

滞在前からアンバサダー・コンシェルジュの方と連絡を取り合い、少しずつ高山を知っていく。そして、実際に高山に入り、地一期の皆さんと話したり、農作業をしたりのコミュニケーションの中で、高山の自然や文化、歴史への理解が深まり、自然と高山愛が芽生えていたように思います。ただ単に家族で過ごすだけでなく、地元の方々と触れない、いろいろなお話を聞き、体験ができたからこそ、その想いも一段と深まったのだと思います。「百聞は一見に如かず」まさに、そのような体験となりました。